A. Stabilité et effondrement

1. Vivre dans le monde des œuvres car leur durabilité nous promet l’immortalité

25Dans Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt propose d’étudier ce que nous faisons, ce qui constitue notre vie active, la vita activa, c’est-à-dire toutes nos activités à l’exception de la pensée qui, elle, constitue la vita contemplativa. Elle classe les diverses activités de la vita activa en trois grands types : le travail, l’œuvre et l’action. Ces types se retrouvent potentiellement chez tous les hommes et de tout temps, mais leur importance relative, leur « hiérarchie »66.Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Pocket, Paris 2015. P.38. varie en fonction des époques et des individus. Il semble intéressant d’utiliser ces catégories ici parce qu’elles ont justement été pensées pour décrire l’activité humaine de façon générale et critique. L’auteur s’en sert notamment pour s’opposer à la modernité dans la mesure où cette dernière tend à faire disparaître l’œuvre au profit du travail. Pour ma part, je me permets, dans un premier temps, d’emprunter ce système critique pour imaginer un monde (plus proche sans doute du monde de l’antiquité) dans lequel l’œuvre serait plus importante que le travail.

26Mais que signifie une œuvre pour Hannah Arendt ? Il s’agit avant tout d’un objet qui se distingue par sa durabilité. Contrairement au bien de consommation, qui est le fruit du travail du corps de l’animal laborans et dont le destin est de disparaître, l’œuvre, fabriquée par les mains de l’homo faber est destinée à durer. C’est cette durabilité qui la rend en quelque sorte supérieure. Pour le dire avec des exemples, une assiette a plus de valeur que la tarte aux pommes qu’elle contient parce que, tandis que la tarte est faite pour être mangée, l’assiette, elle, est faite pour durer. Sa valeur réside dans sa résistance à l’usure, à sa stabilité dans le temps.

27Mais pourquoi cette durabilité aurait-elle une valeur particulière ? N’est-ce pas plutôt son utilité, le fait que l’assiette nous serve à manger la tarte (et que la tarte nous serve à nous alimenter) qui lui donne toute sa valeur ? Non, pour Hannah Arendt, la pure instrumentalité des objets d’usages ne suffit pas à décrire ce que sont les œuvres. Pourtant tous les objets d’usages sont bien des œuvres, dans la mesure où ils possèdent tous en eux cette capacité à résister à l’usure. En effet, comme ils s’opposent au phénomène naturel de l’usure, ces objets nous font exister en tant que sujet, en tant qu’hommes. Voilà le rôle des œuvres. Leur stabilité, qui s’oppose à l’état transitoire, constamment en mouvement de la nature nous offre un point d’appui pour nous qui sommes vivants et mortels, seulement de passage. En fabricant des œuvres, nous cherchons à accéder à une forme d’immortalité, nous nous promettons à nous-mêmes que le monde continuera d’exister après notre mort. Ainsi, nous fabriquons notre propre monde en fonction de ce plan d’immortalité. Dans ce cas, le monde s’entend comme « l’artifice humain » devenu « patrie »77.Id., p.229. pour les mortels. C’est-à-dire l’ensemble des choses produites par nous-mêmes — donc des choses artificielles — qui grâce à leur caractère durable nous permettent de vivre en tant qu’hommes. Ainsi fabriqué par l’ouvrage de l’homo faber, le monde des objets devient une manière collective d’éviter la fin du monde individuelle. Si nos vies humaines laissent des traces sur Terre par le biais de la fabrication d’œuvres alors la fin d’une de nos vies ne signifie pas la fin du monde, puisque d’autres hommes peuvent continuer à apercevoir ceux qui ont été. Les œuvres entretiennent la mémoire des hommes parce qu’elles inscrivent nos actions et nos paroles de façon stable et pour une durée potentiellement infinie.

28L’auteur poursuit en indiquant que ce rôle des objets artificiels saute aux yeux dans le cas des œuvres d’art. Le fait qu’elles n’aient pas une utilité déterminée a deux conséquences. Premièrement, nous ne les manipulons presque pas, ce qui les rend quasiment inusables. Deuxièmement, leur valeur ne peut pas provenir de leur utilité, mais plutôt de leur capacité à inscrire de façon durable l’histoire des hommes. Les objets d’usages quant à eux subissent l’usure, mais ce sont quand même des œuvres car cette usure est extrinsèque à l’usage. Se servir d’une chaise n’est pas la rendre branlante, c’est s’asseoir. Au contraire, pour un bien de consommation, la destruction est inhérente à la consommation. Il est impensable de manger quelque chose tout en le conservant. Les œuvres se distinguent donc bien par leur rapport au temps.

29L’obsolescence programmée, de ce point de vue, semble bien aller dans le sens de ce que l’auteur reproche à la modernité, à savoir que le travail a remplacé l’ouvrage. Par conséquent, ce que nous prenons pour des objets d’usages sont en fait des biens de consommation, puisque leur destruction devient inhérente à leur usage. En effet, selon l’article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement. [je souligne] ». La destruction est bien inhérente à la conception de la chose. Mais ne perdons pas de vue notre objectif ici, qui est d’imaginer un monde dans lequel les œuvres seraient plus importantes que les produits de consommation. Avec une telle conception de la technique, l’obsolescence programmée ne devrait même pas être interdite puisque fabriquer une œuvre dont la vocation est d’être détruite est complètement absurde. Pourquoi faire une armoire qui se brise au bout d’un an si le rôle de cette armoire est de nous offrir un point d’appui stable dans le monde ? Pour homo faber, au plus c’est durable, au mieux c’est.

30Avec cette première ébauche d’idéologie technique, le plus important est donc de fabriquer des objets durables qui assurent une forme d’immortalité aux individus. Pour l’instant, on voit mal comment une idéologie prônant la durabilité pourrait mener à la fin du monde. Pourtant, en la suivant, il semble difficile de l’éviter.

2. Vivre dans la crainte de l’effondrement

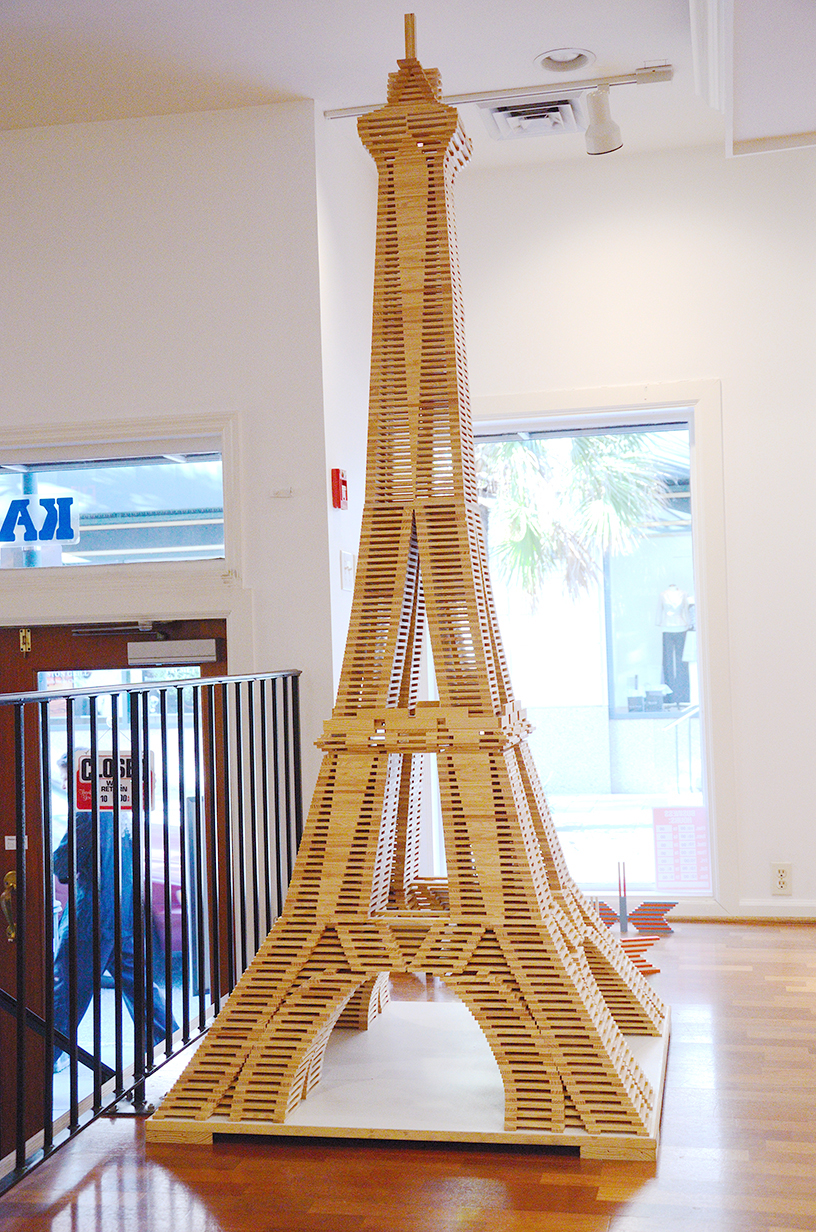

31Je propose ici une analyse du jeu Kapla pour éclairer autrement le comportement de l’homo faber. Cela permettra notamment d’apercevoir en quoi l’effondrement est consubstantiel à son activité de fabrication.

32Kapla est un jeu de construction qui se compose d’une multitude de petites planches de bois toutes identiques. Il faut les empiler pour donner forme à quelque chose, quoi que ce soit. Pour moi, il s’agit du jeu de l’homo faber par excellence. Il n’y a aucune règle sinon celle de la pure instrumentalité de la matière soumise à la gravité. Chaque petit bloc de matière indifférenciée est un moyen afin de supporter celui au-dessus de lui, et ainsi de suite. Cette chaîne de moyens et de fins est infinie puisque rien ne donne a priori un objectif final. Comme le dit Hannah Arendt, dans le monde de l’homo faber « toutes les fins seront de courte durée et se transformeront en moyens en vue de nouvelles fins. »88.Hannah Arendt, op. cit., p.207. L’auteur renvoie ici à l’aphorisme 666 de Friedrich Nietzsche contenu dans la Volonté de Puissance, mais, l’édition n’étant pas précisée, il semble qu’il s’agisse d’une des éditions dites « non-scientifiques » comportant des aphorismes qui ne proviennent pas de F.Nietzsche. Ne voyons pas un mauvais présage dans cette mystérieuse référence au nombre 666. On peut donc dire, en suivant la distinction que l’auteur établie entre utilité et sens, que les kaplas n’ont pas de sens. C’est-à-dire qu’ils ne portent en eux aucun projet particulier, ils n’ont pas de fin en soi ; ils n’ont que leur capacité à être empilés de façon stable. C’est pourquoi le jeu s’oriente très souvent vers l’érection d’une tour ou d’un édifice vertical — direction qui devient littéralement le sens du jeu. Comme il n’y a pas de but du jeu, le moyen a tendance à déterminer la fin.

33Paradoxalement, il semble que l’activité de l’homo faber, dirigée un peu malgré elle par le plaisir de construire des choses stables, amène nécessairement vers l’instabilité et l’effondrement. En effet, empiler des briques sans but précis mène forcément à la production d’un édifice dont la taille nous fait de plus en plus craindre l’effondrement. L’activité de fabrication engendre des œuvres à condition qu’un objectif soit fixé. À défaut de fin, la fabrication finit forcément par s’effondrer.

34Ceci dit, rien n’empêche de se donner un but et de s’y tenir. Par exemple : je souhaite construire une réplique de la tour Eiffel ; je la fais et une fois que j’ai mis la dernière petite brique pour figurer l’antenne, alors je m’arrête.

35D’un point de vue utilitaire, cette dernière pièce est exceptionnelle puisqu’elle n’est pas un moyen, elle ne sert à rien puisqu’elle ne supporte rien. Par contre, comme toutes les autres, elle fait sens par rapport à la figuration du monument. Elle est même indispensable : la tour Eiffel sans son antenne, ce n’est pas vraiment la tour Eiffel. Dans ce cas, la dernière pièce de l’édifice pourrait être interprétée comme une métaphore de la « fin en soi », c’est-à-dire une fin qui ne peut pas se transformer en moyen. Dès lors, pas besoin de monter plus haut, puisque c’est fini. L’effondrement du monde est évité, du moins pour l’instant.

36J’ai écrit plus haut que le jeu Kapla n’avait pas de règle, mais à regarder de plus prêt sur le site internet de la marque99.Consulté le 13 janvier 2016., je découvre qu’il y en a en fait une : il faut construire « sans point de fixation ». J’ai envie de dire « Évidemment ! Faut-il être stupide pour mettre de la colle ? » Pourtant l’interrogation demeure : pourquoi cette règle ? Le but de la règle est évident, cette règle existe afin de pouvoir jouer plusieurs fois sans devoir tout racheter (s’il fallait tout racheter ce serait un jeu pratique de la société de consommation). Mais elle existe aussi parce que dans tout jeu de construction, la destruction est inévitable. Cette dernière affirmation, peut se déduire de deux aspects du jeu. Premièrement, comme les blocs ne sont pas collés entre eux, alors il y a un risque que cela tombe, et cela rend le jeu bien plus intéressant car il faut faire preuve d’adresse et surmonter la peur de l’échec. À dire vrai, c’est la destruction, présente en puissance pendant tout le temps de la fabrication, qui fait que c’est un jeu. Sinon il n’y aurait aucun enjeu. Deuxièmement, même lorsque le but est atteint sans que rien ne tombe, il faut quand même tout détruire à la fin, pour ranger ou pour recommencer. Il serait hypocrite de dire que ce moment de la destruction finale ne fait pas partie du jeu — il est parfois encore plus jouissif que la phase d’élaboration et de construction. L’effondrement fait donc partie du jeu, du début à la fin.

37Pour ce qui est de la destruction finale, elle fait bien écho à la conception de l’homo faber selon Hannah Arendt. En effet, selon elle, seul l’auteur de l’œuvre a la liberté de la détruire1010.Hannah Arendt, op. cit., p.196.. Pour bien sentir cette liberté, il est opportun de l’opposer à l’interdiction correspondante : « si vous n’êtes pas le créateur de l’œuvre, vous ne pouvez pas la détruire ». Quoi de plus énervant qu’un accident de kapla ?, lorsque que quelqu’un détruit l’œuvre d’un autre sans faire exprès. Au contraire, c’est beaucoup moins douloureux si en tant qu’auteur je décide de détruire mon œuvre. Cependant, cette liberté de détruire ses propres productions ne représente pas un risque pour l’avenir de son monde. En fait, l’effondrement volontaire n’inquiète pas homo faber, contrairement à l’effondrement involontaire et inévitable, l’instabilité qui menace toute entreprise de stabilité. Comme il fabrique pour lutter contre ce qui est instable, il fabrique nécessairement avec la crainte de l’instabilité.

38Il existe un autre jeu, en apparence très proche, qui accentue cette crainte pour en faire le ressort principal. Il s’agit du jeu Jenga.

39On a vu que le jeu Kapla n’impose aucun but et que c’est donc à nous de lui en donner un. Cela se rapproche du travail de l’artiste qui choisit lui-même ce qu’il veut faire. Dans Jenga, au contraire, il y a un but fixé par des règles : à tour de rôle, il faut retirer délicatement une brique composant la tour et la reposer sur le dessus, sans qu’elle ne s’effondre. Progressivement, elle s’agrandit tout en se fragilisant. Celui qui la fait tomber a perdu. La chute est donc le but du jeu, mais un but négatif. Pourvu que cela ne tombe pas sur moi — voici le but individuel. La croissance de la tour — voilà le but commun. Du simple jeu de construction on passe au jeu de société ; de la sphère privée du loisir créatif on passe à celle commune et politique. La valeur de métaphore sociale de ce jeu a d’ailleurs été utilisée en politique par Tomás Gómez, membre du parti socialiste ouvrier espagnol, dans un discours s’opposant aux coupures budgétaires faites par Esperanza Aguirre, membre du parti populaire en Espagne.

40Ses consonances politiques ont aussi étaient explicitées par les artistes Alexandro Kosmidis et Daniela Osorio dans leur œuvre Jenga Downfall qui présente le jeu avec des noms de valeurs sociales inscrites sur les champs. On peut alors ôter l’optimisme, l’altruisme ou encore la responsabilité de l’édifice social pour voir si cela tient toujours.

41Ce n’est sûrement pas un hasard si la forme architecturale de la tour, qui surplombe le monde, et l’idée d’un but commun, d’ordre politique, apparaissent conjointement. Les œuvres ont effectivement un rôle politique important puisque, comme on l’a vu, elles sont censées inscrire dans l’histoire les paroles et les actes importants. Si on considère la ville comme une œuvre, c’est-à-dire comme une agglomération d’œuvres architecturales, alors le rôle de celle-ci est d’inscrire et de rendre visible les exploits des fondateurs, des contributeurs importants qui ont participé à la construction de la société qu’elle abrite. Cette dimension politique des édifices et de la ville est sans doute aussi ancienne que l’émergence des villes elles-mêmes, mais l’exemple de la Rome antique paraît idéale pour illustrer à la fois les aspirations et les craintes de l’homo faber dans son entreprise de construction du monde.

42En effet, les édifices romains répondaient bien à ce souci d’immortalité propre à l’homo faber. Toujours selon Hannah Arendt, dans les sociétés grecques et romaines, on concevait la mortalité au regard de l’immortalité des dieux. Car les dieux romains sont immortels, et non éternels, comme l’est par exemple celui des chrétiens. Cette distinction nous intéresse dans la mesure où l’immortalité de leurs dieux poussaient les romains à échapper à leur propre mortalité par le biais de la vita activa, et notamment de l’activité de fabrication. Tandis que les chrétiens, chercheront plutôt à faire l’expérience de l’éternel par le biais de la vita contemplativa, c’est-à-dire la méditation, cesser tout type d’activité, même la pensée, pour peut-être accéder à un aperçu de l’éternel. Il ne s’agit que d’un aperçu parce que l’éternel ne se vit vraiment qu’après la mort. Mais, ne nous éloignons pas trop de ce qui nous occupe ici, à savoir que les romains ont érigé Rome en pensant que cet investissement dans la vita activa leur permettrait d’accéder à l’immortalité, conformément à l’idéologie de l’homo faber.1111.Id., pp.53-57.

43Pour notre sujet, ce qu’il y a de plus remarquable avec la Rome antique, c’est qu’elle incarne à elle seule le thème de l’effondrement. La chute, le déclin et la décadence qui imprègnent la fin de l’empire romain dans l’imaginaire occidental sont puissamment exprimés par les ruines de Rome. Ce sont en quelque sorte des figures emblématiques de cette crainte de l’effondrement. En témoigne la destinée de l’expression de Lucain « Les ruines mêmes ont péri. »1212.Lucain. La Pharsale, Cité par Donatien Grau, in le magazine littéraire n°557-558, juillet-août 2015, « Rome, capitale de l’effondrement », pp.76-77. À l’époque, au Ier siècle, l’auteur l’utilise pour décrire l’état déplorable des restes de la ville de Troie visitée par César. Si César y constate que même les plus grandes civilisations peuvent périr et quasiment disparaître sous la végétation, il n’en perd pas sa foi en l’activité humaine et la puissance créatrice de l’homme, puisqu’il projette de faire reconstruire la ville d’après ses ruines. Dans la description du paysage dévasté, les éléments naturels ont quelque chose de désolant quand ils recouvrent les pierres d’anciens bâtiments, tandis qu’ils deviennent des moyens pour composer une ville « florissante »1313.Lucain. La Pharsale, livre 9, p.364. Traduction de Marmontel, revue et complétée par M. H. Durand. Consulté en ligne le 14 avril 2016. lorsque qu’ils sont entretenus par l’homme. Cette vision instrumentale de la nature correspond bien à celle de l’homo faber. Par ailleurs, l’auteur profite de ce moment pour exprimer la supériorité des œuvres poétiques sur celles architecturales, supériorité qui repose sur la durabilité des productions. En effet, le champ de ruines ne comporte « Pas une pierre qui ne rappelle un nom célèbre. »1414.Ibid., ce qui prouve l’échec de l’architecture. Tandis que Lucain, en son nom propre, apostrophe directement César pour lui chanter les mérites de la poésie « Ô travail immortel et sacré des poètes ! tu sauves de l’oubli tout ce que tu veux ! c’est par toi que les peuples triomphent de la mort ! César, ne porte point envie à la mémoire des héros ! car [...] la race future lira ton nom dans mes vers aussi longtemps que le nom d’Achille dans les vers du chantre de Smyrne. Mon poëme ne périra point et ne sera jamais condamné aux ténèbres. »1515.Ibid. La suite de l’histoire lui donne raison — parce que son poème n’a effectivement pas péri, et que je peux aujourd’hui lire une traduction française sur internet — mais aussi tort — parce que les ruines de Rome continuent, elles aussi, d’exprimer, d’une autre façon, la grandeur de César. Depuis ce temps, au moins, dans la culture occidentale, la menace de l’effondrement de la civilisation en tant que disparition totale de la mémoire accompagne l’idée de son inscription dans les œuvres.

44Il semble donc que le caractère inévitable de la destruction soit compris depuis l’Antiquité par l’activité constructive de l’homo faber. La crainte de l’effondrement est constitutive de cette idéologie technique.

3. La fin du monde ou d’un monde ?

45La chute de l’empire romain a en effet démontré la vulnérabilité des œuvres. Le fait qu’on ait souvent nommé cet ensemble d’événements géo-politiques comme une « chute » confirme bien la prégnance de l’idée d’œuvre dans la tradition latine. On imagine une suite d’effondrement d’édifices supportant le pouvoir de l’empire. Comme si ce n’étaient pas les hommes exerçant le pouvoir qui résidaient dans ces bâtiments, mais le pouvoir lui-même. L’homo faber voit d’abord le désastre dans l’effondrement des œuvres et ensuite dans la destitution des organismes politiques. Pour lui, la destruction du bâti entraîne la décomposition du pouvoir. De plus, s’il se trouve confronté à un tel événement de son vivant, il le vivra non pas comme la fin d’un régime politique ou même d’une civilisation mais comme une véritable fin du monde.

46Certains films tentent de rendre accessible cette sensation du monde qui s’écroule tel un objet. On en a même fait un genre : les « films catastrophes ». Ce qui m’intéresse ici ne concerne absolument pas le scénario des films, mais plutôt les sensations que cherchent à transmettre les scènes de catastrophes. De ce point de vue, le film 2012 écrit et réalisé par Roland Emmerich est un bon exemple. Les scènes visibles ci-après révèlent le monde comme une construction capable de s’effondrer, c’est-à-dire de tomber, littéralement. Il semble que tout le monde, les objets, les hommes, les bâtiments, l’eau, la terre, le sol lui-même, absolument tout soit susceptible de tomber.

47L’expression « tomber plus bas que terre » paraît ici appropriée pour décrire l’image de l’écorce terrestre qui s’entrouvre pour permettre aux éléments souterrains — mêmes eux ! — de tomber. Une autre astuce formelle permet aux arbres de tomber d’une façon inédite : ils sont projetés en l’air par un volcan géant1616.Le super volcan permet aussi de faire fonctionner la peur de l’explosion planétaire, mais elle ne concerne pas vraiment l’homo faber. avant de retomber en une pluie aussi incendiaire que forestière. Il s’agit bien là du pire cauchemar de l’homo faber. En effet, tout ce qui est censé être stable et ne pas pouvoir tomber choit.

48Ces séquences nous montrent la fin du monde ressentie par l’homo faber. Il voit l’effondrement comme la fin du monde et non pas seulement comme la fin d’une civilisation. Pour insister dans ce sens, j’aimerais citer une autre maxime qui nous vient de la tradition romaine. C’est la célèbre phrase de Bède le Vénérable : « Tant que le Colisée tiendra, Rome tiendra ; quand le Colisée tombera, Rome tombera aussi ; quand Rome tombera, le monde tombera aussi. »1717.Bède cité par Donatien Grau, in le magazine littéraire n°557-558, juillet-août 2015, « Rome, capitale de l’effondrement », pp.76-77. Il serait sans doute possible de faire un mémoire sur les aventures de cette phrase et de ses multiples traductions et interprétations au cours du temps, je me contenterai donc simplement de l’interpréter pour compléter la description de cette première idéologie. Le monde est stable grâce à la stabilité de l’empire romain ; la stabilité de l’empire repose elle-même sur la durabilité du centre du pouvoir qu’est la ville de Rome ; la durabilité de Rome s’appuie sur la stabilité de ses constructions. Il s’agit donc d’une sorte de pyramide inversée des ordres de stabilité. La stabilité de base est celle des plus « petits » éléments stables, à savoir les œuvres matérielles. Sur laquelle s’empile une stabilité d’un autre ordre, la stabilité politique de la cité de Rome en tant que sphère publique des prises de décisions. Puis la stabilité de l’empire romain. Et enfin la stabilité du monde entier, au sommet de la pyramide. Ainsi, du point de vue de ceux qui érigent des monuments, comme pour celui qui écrit un ouvrage littéraire, le monde entier repose sur les œuvres. D’où l’équivalence dans cette idéologie entre l’effondrement et la fin du monde — si les œuvres tombent, tout tombe avec elles.

49Cependant, il est possible d’envisager autrement le rapport entre effondrement et fin du monde. Réalisés entre 1834 et 1836, les toiles du cycle Le Destin des Empires de Thomas Cole, représentent l’évolution d’une ville antique imaginaire, depuis sa naissance jusqu’à son effondrement. Comme le précise l’album de l’exposition Une brève histoire de l’avenir, dans laquelle j’ai pu voir les œuvres exposées, le peintre est inspiré par sa lecture de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain d’Edward Gibbon. Ce dernier ouvrage cite d’ailleurs la célèbre phrase de Bède le vénérable mentionnée plus haut, l’ayant lui-même lue dans le Glossarium mediae et infimae latinitatis de Du Cange. Et la filiation s’étoffe, puisque la brochure de présentation des toiles, exposées en 1836, contenait une citation extraite de l’œuvre Le pèlerinage de Childe Harold de Byron1818.Voici la citation en question : « D’abord la liberté, puis la gloire et, leur fin venue, / L’argent, le vice, la corruption. », d’après l’album de l’expostion Une brève histoire de l’avenir, p.20., célèbre poème qui contient lui aussi la maxime de Bède le vénérable. Cette série de cinq œuvres s’inscrit donc pleinement dans l’histoire de l’idée d’une stabilité toute puissante des édifices. L’enchaînement chronologique des trois premières toiles fait sentir la simultanéité entre le développement de la société « florissante » comme l’aurait dit Lucain et l’érection d’une architecture imposante et sophistiquée.

50De la même manière, la quatrième œuvre, intitulée La Destruction, expose le saccage de l’artifice humain, c’est-à-dire indistinctement les œuvres et les hommes. La gravité de la situation s’exprime autant par la chute des hommes que par celle des bâtiments. Enfin, La Désolation donne l’aperçu du lieu sans aucune trace d’activité humaine autre que les ruines laissées par l’effondrement.

51Comme nous le soufflent les textes imprimés sur les murs de l’exposition Une brève histoire de l’avenir, cette œuvre fait apparaître le caractère cyclique de l’essor des civilisations. Si la dernière scène laisse un sentiment de vide, elle donne surtout l’idée d’un recommencement à venir. Ce n’est clairement pas la fin du monde, mais seulement la fin inévitable d’un monde, et certainement le début d’un autre. N’oublions pas que Thomas Cole, né en Angleterre en 1801 et arrivé en 1818 aux États-Unis, habite lui-même dans le « nouveau monde ». Les commissaires de l’exposition ne manquent pas de le faire remarquer, et même de pousser la généalogie plus loin — trop loin, à mon sens — en précisant que le lieu dont Thomas Cole s’est inspiré pour représenter le paysage est celui où ont été construites plus tard les tours du World Trade Center, symbole à la fois de l’impérialisme américain, de l’avènement de la société de consommation, et aussi de son effondrement supposé.

52Nous avons vu dans le discours de cette première idéologie que l’activité technique est importante dans la mesure où elle fabrique des objets stables, durables, des points d’appui pour construire notre humanité. Si l’humanité se donne ainsi une chance de devenir immortelle, elle trouve aussi la possibilité d’un effondrement. Ce dernier est si catastrophique pour l’homo faber qu’il équivaut à la fin du monde. Mais la catastrophe peut aussi être pensée dans son sens premier, c’est-à-dire comme un renversement de situation1919.Stéphane-Hicham Afeissa, La fin du monde et de l’humanité, essai de généalogie du discours écologique, Presses Universitaires de France, Paris 2014. P.23. « “Catastrophe” a d’abord signifié en grec, on le sait, ces “retournements” ou ces “bouleversements” que mit en scène l’art dramatique. ».

Transition vers la seconde idéologie technique

53L’exposition Une brève histoire de l’avenir, inspiré de l’ouvrage du même titre de Jacques Attali2020.Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard, Paris 2006., me permet de basculer vers une nouvelle idéologie technique. Effectivement, dans cette exposition, les objets présentés proviennent d’époques et régions très diverses et sont regroupés en fonction de grandes constantes du développement des civilisations données par l’auteur. On passe par exemple des « instruments de l’échange » à la « transmission des savoirs » en s’appuyant sur des exemples à la fois archéologiques et contemporains. On a bien affaire à des œuvres qui inscrivent l’histoire des hommes dans une forme d’immortalité. Pourtant, cette représentation semble au service d’une autre idéologie. Le plan de l’exposition, bien que conçu pour laisser possibles plusieurs cheminements, nous amène inévitablement jusqu’à l’idée d’un avenir incertain. Incertain, il l’est sans aucun doute, mais il est aussi imminent, puisque les bouleversements à venir du monde sont présentés à la fin de l’exposition comme déjà en marche. Ces bouleversements sont inquiétants, pourtant, il faut faire face au futur et garder son sang froid. Il semble bien que l’on nous invite à repenser le monde avec un regard neuf sur l’activité humaine. Mais quel est ce regard neuf ?

54Le message est délivré premièrement par l’installation Fondation de l’artiste Ai Weiwei. Elle est constituée d’une juxtaposition de socles de colonnes tronquées. Son explication textuelle, dans l’album, rapproche l’œuvre de l’agora, ce lieu antique de débat public. On peut lire sur l’album de l’exposition : « Ai Weiwei a imaginé la salle d’exposition comme un forum, espace possible des grands débats de l’aujourd’hui pour envisager demain. »2121.Sandra Adam-Couralet, « Et demain », in Une brève histoire de l’avenir, l’album de l’exposition, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx et Jean de Loisy, Hazan et Louvre éditions, Paris 2015. P.42.

55Pourtant, c’est plutôt l’idée de la table rase qui m’a frappée. Cette idée se glisse dans le texte de façon implicite dans la phrase suivante : « Il propose à chacun des visiteurs de s’asseoir sur les bases de colonnes anciennes et de prendre, en responsabilité, la décision de les considérer comme les ruines d’une harmonie disparue ou d’en faire les fondations d’un futur possible »2222.Ibid.. Cette proposition est tout à fait problématique. Soit le passé est derrière nous, « disparu », donc pas besoin de s’en occuper, soit le passé est derrière nous et détruit (puisqu’il ne reste plus que les « fondations »), alors on peut reconstruire sur les ruines. N’y a-t-il rien d’autre sur Terre que des ruines ? Si tel est le cas, comme nous suggère le texte, alors la table rase a bien été effectuée. On voudrait ensuite nous faire croire qu’on a le choix de pleurer ou de reconstruire ? Non, cette installation n’est pas simplement une agora, c’est une expérience sensible de la table rase. Elle est devenue littéralement palpable : je peux très bien m’asseoir là-dessus, comme sur une simple marche, tout en sachant que c’est un vestige de monument millénaire. Par extension, je peux faire table rase du passé, c’est tout à fait possible. En outre, les idées d’œuvre et d’effondrement y sont en apparence démystifiées : il n’y a rien à craindre de l’instabilité ni de l’effondrement qui menace, il faut au contraire les utiliser, s’en servir pour concevoir le monde autrement. Tout cela résonne avec l’idéologie de l’homo faber. En effet, quoi de plus prometteur que de proposer à l’homo faber d’instrumentaliser l’instabilité elle-même, source de sa plus grande angoisse, afin d’envisager l’avenir ? L’instrumentalisation, c’est sa spécialité.

56L’installation apparaît d’autant moins comme une simple agora qu’elle est en face d’une projection vidéo. Elle devient spontanément, pour la plupart des visiteurs, des sièges de cinéma. Sandra Adam-Couralet décrit ainsi la scène : « L’attitude du spectateur et son regard deviennent alors espaces de liberté, d’imaginaire »2323.Ibid., ce qui est tout à fait trompeur. En réalité, le public se transforme en audience et, captivée par l’image animée, ne se voit guère encouragée au débat public. La vidéo en question s’intitule 5 vagues de l’avenir et met en image les prédictions de Jacques Attali. Son propos, structurant celui de l’exposition, est de raconter le passé « à grands traits »2424.Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, (le livre) 2006, cité dans Une brève histoire de l’avenir, (l’album de l’exposition) 2015. P.2. pour prévoir le futur.

57Ce propos est bien repris dans le film mais seulement pour ce qui concerne l’avenir. Effectivement, la quasi-totalité de la vidéo trace le futur du monde selon Jacques Attali, en utilisant des images d’événements passés. La vision prophétique est ainsi attestée par la valeur de témoignage des séquences historiques. L’avenir prédit est très inquiétant, presque angoissant, mais il apparaît comme s’il avait déjà eu lieu. Terrifiant mais sans surprise, nous connaissons déjà ce futur, et ne remettons pas en question sa probabilité.

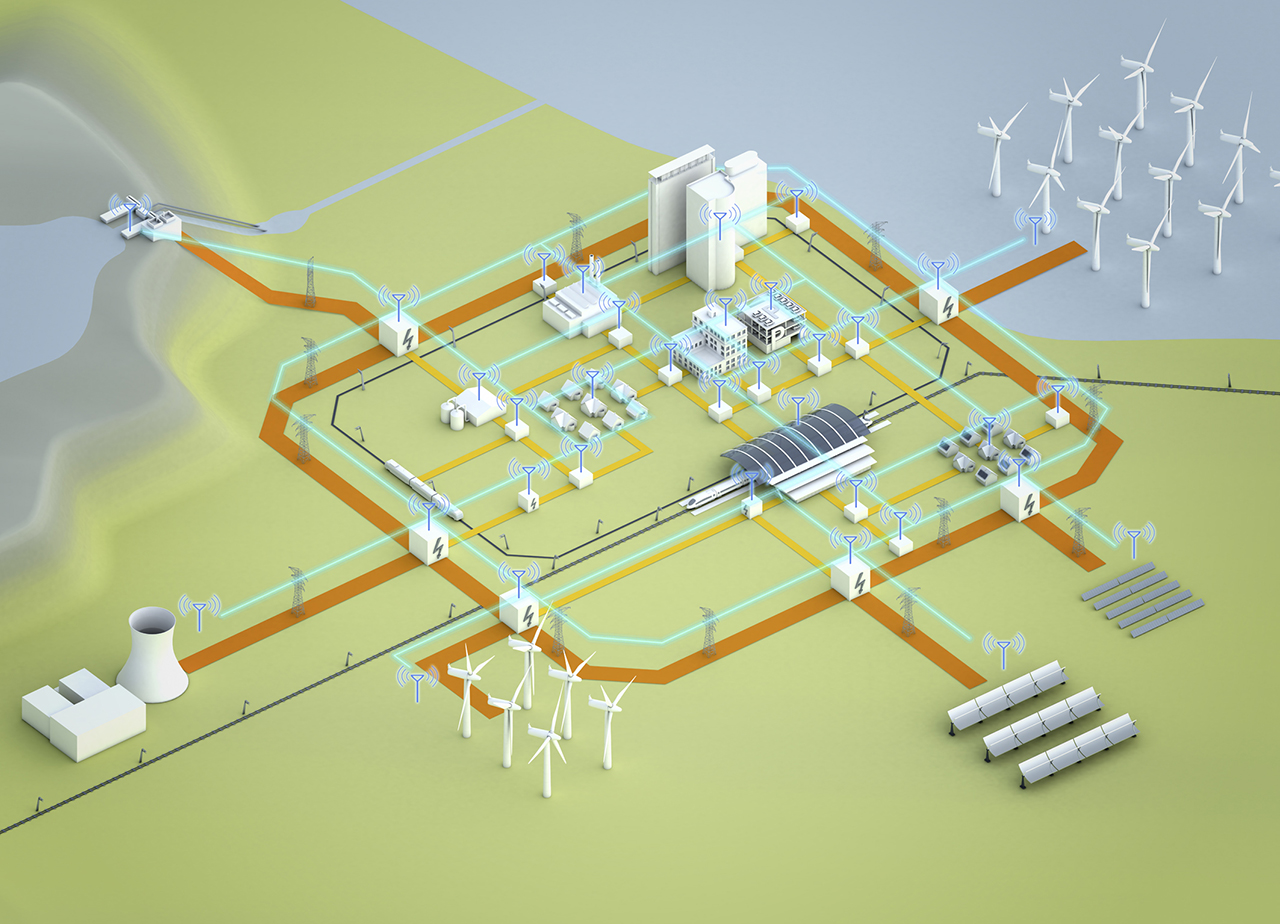

58Seule la dernière scène reste ouverte et laisse place à quelque chose de l’ordre de l’espoir. Il s’agit d’une femme, dont on comprend qu’elle était aussi le spectateur de la séquence précédente, qui regarde un paysage futuriste, aux édifices fuselés tels des vaisseaux spatiaux ou des courbes de croissance économique. Un panorama qui transpire le progrès technologique. À y regarder de plus près, j’apprends que le court métrage est en partie financé par la société Engie, un des leaders français de ce que l’on nomme souvent le « développement durable ».

59Cette version du développement durable, illustrée par le film, repose entièrement sur la croyance en l’idéal de la croissance infinie. Ce qui est dans la pleine continuité de la pensée de Jacques Attali. En effet, cet auteur est un des grands prêcheur de l’idéal de la croissance économique infinie, comme on peut le voir dans le Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, rédigé sous sa présidence et paru en 2008. Adressé à l’époque au président de la république française Nicolas Sarkozy, ce rapport se présente lui-même comme un « un mode d’emploi pour des réformes urgentes et fondatrices »2525.Jacques Attali (sous la présidence), Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, XO Éditions, La Documentation française, 2008. Consultée en ligne le 7 mars 2016. P.5. Je souligne. pour relancer la croissance économique. Cette dernière « n’entraîne pas systématiquement la justice sociale, mais elle lui est nécessaire : l’enrichissement n’est pas un scandale, seule l’est la pauvreté. »2626.Id. p.6. La croissance est donc l’ingrédient indispensable pour que le monde se porte mieux, ou du moins pour que les français conservent leur niveau de vie. C’est pourquoi il est urgent de sortir de la crise économique et de redevenir un pays très performant, notamment dans le domaine de « l’innovation technologique, indispensable au développement durable »2727.Id. p.5.. Comme nous allons le voir bientôt, cette idéologie, bien que très répandue et puissante dans la sphère politique, se retrouve aussi comme élément déclencheur dans de nombreuses fictions apocalyptiques contemporaines. Les limites de l’idéal de la croissance sont ainsi de plus en plus évidentes.

60Je n’aurais connaissance de la pensée de Jacques Attali que plus tard, lors de mes recherches. À cet instant, assis sur un vestige de colonne antique, devant cette vidéo, j’ai l’impression que les fins de l’exposition se dévoilent. Toutes les histoires humaines inscrites dans les œuvres données à voir par cette exposition qui satisfait pleinement l’œil de l’homo faber, toutes ces histoires ne sont là que pour nous amener vers une conception de l’activité humaine complètement différente, vers une idéologie technique de la croissance.